苟利国家生死以,岂因祸福趋避之 叠溪地震与四川大学师生

四川大学档案馆(校史办公室) 党跃武 成都市防震减灾局 洪时中

《四川大学报》2010年9月30日(2010年第14期,总第560期)第3版

2008年四川汶川地震后,四川大学师生切实发挥自身的学科、人才和资源优势,全力、全面、全程参与抗震救灾、灾后防疫和灾后重建工作,充分展示了作为国家布局在西部的研究型综合大学的历史使命和社会贡献。我们同样不能忘记的是,1933年四川叠溪地震后,以诸有斌等为代表的四川大学师生前仆后继,奔赴地震重灾区开展科学考察活动,不仅为科学研究活动积累了极其丰富的第一手资料,而且以临危而不乱、处惊更果敢的英雄壮举,真正做到了“有补于天地”和“有益于世教”。他们共同为世纪川大树立了一座座不朽的历史丰碑,用热血和汗水浇注着历久弥新的川大精神。

七十七年前的四川叠溪地震

1933年8月25日15时50分30秒,在四川省茂县的叠溪发生了7.5级大地震,死亡人数据粗略统计近7000人。根据当时的中央地质调查所鹫峰地震研究室报告:“波动之大,使维清仪出格,加利清仪不能记录。”在中国地震史上,作为四川省死亡人数最多、破坏最为严重的地震灾害之一,1933年的四川叠溪地震的死亡人数仅次于2008年四川汶川地震和1850年四川西昌地震,其影响同样巨大。

时为成都最有名的民办日报——《新新新闻》则称,叠溪地震是“百余年来松茂从未有之最大天灾”。叠溪地震之后,余震不断,持续了数月。每每余震发生,吼声如雷,居民无不逃避而惊惶万状。而在地震后45天,由于叠溪地震形成的堰塞湖溃决,又有2500余人被夺去了生命。因此,叠溪地震也是我国地震次生灾害最为典型、最为严重的地震之一。

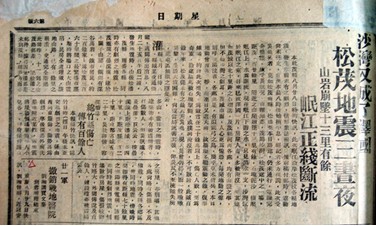

《新新新闻》有关叠溪地震的部分报道

在叠溪地震及其次生灾害发生后,有关人士专门开展了一系列的考察和研究工作,其中主要包括:

一是1933年8月25日,四川大学农学院教授梁中铭和毕业生李希圣、陶孟武等12人组成的农林考察团到达茂县时,正值地震发生,旋即开展实地考察活动并于10月7日回到成都。

二是1933年9月27日至10月10日,成都水利知事公署技术主任全晴川、国民革命军第28军专员余棠和国立四川大学学生诸有斌等,前往叠溪震区查勘岷江水源截断情形。

三是1933年10月2日,中国西部科学院地质研究所主任常隆庆与助手罗正远等从重庆出发,当月16日到达灌县,赴叠溪震区进行了为期一个多月的科学考察。

四是1933年10月21日至11月29日,中央大学教师徐近之由青海南下,对叠溪震区乃至整个岷江上游进行实地考察。

五是1933年11月22日至12月22日,成都水利知事公署知事周郁如会同四川松理懋汶屯殖督办署上校参谋郭雨中和无线电台长朱明心、卢策贤以及十四县代表马仲全、任致远等一行30余人,赴叠溪震区实地考察堰塞湖有关情况。

六是1933年12月21日至1934年1月14日,四川大学教师周光煦带领师生员工共计12人组成叠溪地质考察团,专程前往叠溪震区进行野外地质和生态考察。

叠溪地震考察中的四川大学师生

在有关叠溪地震及其次生灾害的6次专门考察中,四川大学师生亲自组织和参与的就有3次之多,充分体现了他们对社会的高度关注和对民生的高度关切。

一、闻震而动的四川大学农林考察团

根据成都《新新新闻》1933年10月9日的报道:四川大学农学院1933年毕业生李希圣、陶孟武等12人,自动发起成立了农林考察团,从1933年8月中旬开始,由教授梁中铭率领,前往四川西部的灌县、茂县、汶川、松潘等地开展实地考察。当四川大学农林考察团抵达茂县时,正值叠溪地震发生,于是,他们立即着手开展了详细的考察活动。10月7日,考察团回到成都。虽然由于档案资料的缺佚,我们至今尚未发现报道中所说的当年四川大学农学院师生专门撰写的叠溪地震考察报告书,无从了解其考察的具体经过,也没有查考到农林考察团成员的生平经历。但是,四川大学农林考察团的师生们闻震而动,不畏艰难,积极开展科学考察的精神是非常值得钦佩的。

二、以身殉学的四川大学学子诸有斌

诸有斌(1910-1933),江津人,1928年毕业于江津县立中学,同年9月进入成都大学文科预科,1931年9月进入成都大学本科,11月成都大学、成都师范大学和公立四川大学合并后进入四川大学史学系第四班。

在叠溪地震发生一个月后,1933年9月27日至10月10日,成都水利知事公署技术主任全晴川受派前往叠溪一带专门查勘岷江水源截断情形,以期对第二年的春水农事提出建议。同行的还有国民革命军第28军专员余棠等人。

正在四川大学读书的诸有斌虽然主攻历史学,却通晓英语和日语,并且非常喜爱地理学。他广泛地阅读中外史地书籍,曾经翻译过日文的地质学著作,还写有《论日本土壤与出产之关系》、《康藏问题之过失与未来》和《学校与社会》等学术论文。在听说这件事情后,他主动报名前往。当时,一些亲戚朋友都认为,一路山川险阻并且余震不断,劝他放弃此行。但是,他丝毫不为所动,决意参加此次查勘工作。自9月27日从成都出发,查勘工作队10月7日才到达叠溪。在查勘过程中,他对于一路上的所见所闻,包括山川、风俗、地质和物产,尤其是地震的严重破坏,或者文字记录,或者拍摄照片。10月9日,他们离开叠溪,南行六十里来到茂县境内的长宁乡,住宿在当地的古寺中。不料当天深夜10点左右,叠溪以北岷江上游因地震形成的堰塞湖突然溃决而下,很快就到达长宁。诸有斌最早听到了巨大的水声,马上走出房间查看。凭借着微弱的电灯光,他远远地发现,傍河而居的数十户人家已全然消失。他没有自顾自地逃脱,而是急匆匆地返回房间,大声呼喊其他同行者,希望大家能够一起逃生。这时,全晴川与一名寺僧刚好逃了出来,看见水已淹至阶梯下,便一路快步奔跑。两人爬到山巅,最终得以幸免于难。由于水流之急迫难于想象,诸有斌虽然“壮佼逾恒人”,仍然与同行的测量员、夫役等12人来不及逃离,被狂暴肆虐的洪水夺去了年仅23岁的生命。

在诸有斌英勇牺牲后,由四川大学校长王兆荣、文学院院长向楚、曾参加辛亥革命和护法战争的江津籍知名人士王子骞、农学院教授刁群鹤等36人暨四川大学史学系第四班全体同学共同发起,四川大学师生于11月19日在学校大礼堂皇城至公堂举行了隆重的诸有斌追悼大会。四川大学文学院教授李植专门为此撰写了《悼诸有斌君启事》和《诸君有斌传》,寄托了全校师生的无限哀思。此外,校长王兆荣在11月14日专门报告教育部,请求为诸有斌以身殉学的英勇事迹给予褒奖。12月9日,教育部部长王世杰签署指令第12968号,同意给予表彰并指出:“该生冒险勤学,至以身殉,殊堪悯惜。”

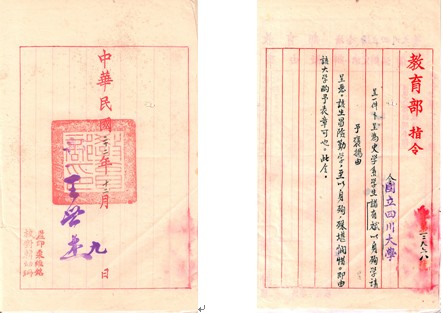

教育部对诸有斌以身殉学的表彰令

三、迎难而上的四川大学叠溪地质考察团

1933年10月9日的堰塞湖绝堤给叠溪地震灾区以及岷江下游地区的人民带来了新的灾害,正如当时的《新新新闻》所言,“岷江壅塞积水澎湃,灌县罹大水灾,为近二十年来所仅见”,“灌县水灾成浩劫,二万人随波去,尸首横陈已捞获四千具,冲没农田五万亩”。同时,这也使震区乃至整个四川地区的百姓充满了极大的恐慌和隐忧。根据《新新新闻》报道:“岷江积水尚未全消,茂县人心惶惶,高迁他徙者星夜不绝于途,盼早日疏浚岷江”。因此,四川大学校长王兆荣认为,对地震灾区尤其是次生灾害的全面考察“事关学术民命”。12月11日,他致电中央研究院院长蔡元培,请求派地震水利专家来四川研究预防地震次生灾害,并表示在成都和灾区考察的费用由四川大学承担。但是,这一要求由于“本院无水利专家”和“据地质研究所称,地震积水只能研究震原(应为“震源”,原件误为“震原”——笔者注)与水源,无从预防,惟有迁避及宣泄之法”而被婉拒。次日,校长王兆荣再次致电中央研究院院长蔡元培,请求派员来川指导,并态度坚决地表示:“川大决派员前往参加工作”。同样,这次请求被中央研究院地质研究所以“本所人员皆在远地工作,无法抽调。至于治水之方端赖工程师,本院尚无此项人材”而回绝。

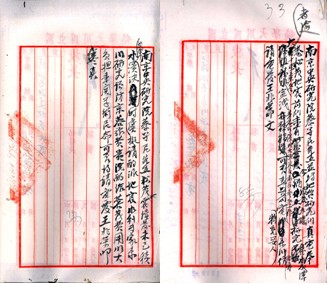

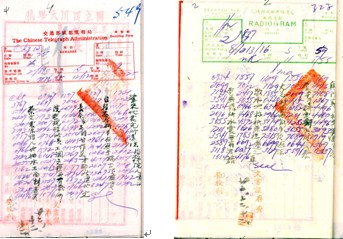

四川大学给中央研究院的电报底稿

中央研究院给四川大学的回电

由于“松茂地震前所未有,今犹续发,大堰积水成潭,大者逾十里,乘冬宣泄,奉不可缓”,四川大学决定独立组织地质考察团,由地质学教师周光煦率领,即刻前往叠溪一带考查地震经过和积水防治情形,希望能为地震研究和防治地震次生灾害提供宝贵的原始资料。

四川大学叠溪地震调查团主要包括:负责人周光煦(1892-1969),男,成都人,四川大学生物系讲师,成都高等师范学校英语系和法国里昂大学地质高等研究科毕业。助教林树九(1904-?),男,资阳人,四川大学气象测候所助理员,成都大学理学院物理系和中央研究院气候练习班毕业。助教桂长城(1902-?),男,江安人,四川大学生物系助教,四川大学生物系毕业。学生黄定邦,男,什邡人;陈期鉴,男,新繁人;陈得第,男,乐至人;李任培,男,雅安人;雷家煦,男,乐山人;张秉全,男,蓬溪人;杨杰,男,资中人。以上7人均为四川大学生物系第四班学生。另有校工2人,姓名不详。

四川大学叠溪地质考察团在茂县教育局合影

12月21日中午,四川大学叠溪地质考察团从学校出发,校长王兆荣和各学院院长专程在南较场为考察团送行。虽然一路上“惊沙蔽日,巨壑畏佳,居者失色,行者戒罹”,考察团沿途细致地观察地质状况以及地震和水灾的破坏情况,还采集了大量的动植物化石标本。1934年1月1日,考察团到达了受此次地震破坏最严重的叠溪一带。正值隆冬时节的叠溪,不仅北风飕飕作响,刺面如刀,而且房舍轰隆作声,震撼不已。当来到诸有斌遇难之处,看到遗留下的断石残阶和沙堆乱土,考察团的师生们睹物思情,惊奇与悲扼交加。在每天仍然小震数次和摄氏零下20余度的恶劣条件下,有的同学坐在岸上绘制堰塞湖积水的示意图,有的同学测量地震导致的地盘陷落的高度,有的同学观测和记录地层和地貌的变化情况。他们唯有以认真负责的工作来告慰先行者的亡灵。经过十多天实地考察,考察团最终获得了非常丰富的第一手材料,于1月14日傍晚胜利返回学校,历时24天。此次考察活动由于校长王兆荣的力主和促成而成行,校长王兆荣可以说是功不可没。并且,考察团沿途也得到陈国漠、任宗海、张雪崖、顺载之、王铸九等地方官员和校友的大力支持和配合。

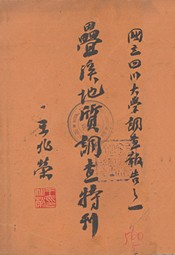

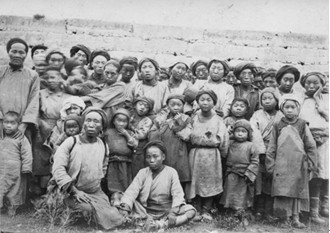

通过这次实地考察,四川大学师生完成了《国立四川大学调查报告之一——叠溪地质调查特刊》一书。全书约3万字,由国立四川大学秘书处于1934年7月正式出版,校长王兆荣亲自题写书名。其中部分内容曾经以书信和论文的形式在《国立四川大学周刊》先行发表。该书首先提供了12幅珍贵的插图,包括松潘大瀑布、四川大学叠溪地质调查团在茂县教育局摄影、叠溪积水溃后茂县踏水墩被灾之情形、叠溪积水与沙湾积水互相沟通及其间隔之垠、叠溪故址及岷江河谷、叠溪城陷落后之情形、叠溪龙潭积水及潭中小岛、叠溪积水溃后茂县西城索桥及炼光亭古迹被灾之情形、马路顶附近寨子灾后倒塌之景象、叠溪积水、远望叠溪故址及岷江一曲和叠属木石坝侧拍沟震灾难民等,成为叠溪地震研究的重要素材。

由校长王兆荣题写书名的

《国立四川大学调查报告之一——叠溪地震调查特刊》

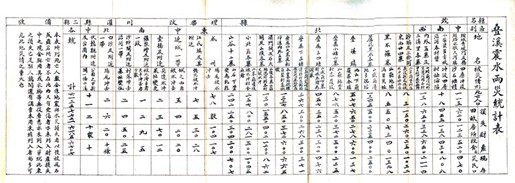

在周光煦撰写的《灌县至叠溪一带之地质及叠溪之震灾》一文中,不仅有对灌县至叠溪的地质状况的详尽描述,而且有对地震和堰塞湖的成因和未来情况,尤其是可能发生的次生灾害的分析和预测,还对古今中外的地震及其预防法的全面的归纳和总结,具有重要的指导作用。同时,陈得第同学根据实地访问并参考有关报刊和报告的数据,结合自己的观察所得,负责编制了《叠溪震水两灾统计表》,分别按照县、区域和具体地点,比较完备地记录和反映了汶川、茂县、灌县的震灾和水灾的损失状况。

四川大学叠溪地质考察团成果:叠溪震水两灾统计表

另外几位同学的《灌县至叠溪地层之观察》、《赴叠溪考察记》、《叠溪考察日记》等也很有史料价值。其中,雷家喣的《叠溪考察日记》不仅将考察经过记录得十分全面而细致,并且还逐一标注了所到之处的海拔高度。因此,作为四川大学叠溪地质考察团成果的《叠溪地质调查特刊》,完全可以与常隆庆的《四川叠溪地震调查记》等考察报告相互参核,的确是十分难得的地震研究文献。

四川大学叠溪地质考察团照片之一:

叠溪积水溃后茂县西城索桥及练光亭古迹被灾情形

四川大学叠溪地质考察团照片之二:

叠溪城陷落后之情形

四川大学叠溪地质考察团照片之三:

叠属鱼儿寨震灾难民

热血和汗水浇注的川大精神

四川大学老校长任鸿隽曾经说过:“苟利国家,不敢惮劳。”无论是闻震而动的四川大学农林考察团,还是以身殉学的四川大学学子诸有斌,或者迎难而上的四川大学叠溪地质考察团,他们中的每一个都是四川大学师生永远引以为傲的精神楷模。正是他们用热血和汗水让川大精神的旗帜无比鲜艳而夺目,真正体现了四川大学“与人民同甘苦,与祖国同命运,与时代同呼吸,与社会同进步”的文化传统。

首先,要学习他们“乐以天下,忧以天下”的理想信念。在持续不断的余震和随时可能发生的次生灾害面前,以诸有斌等为代表的四川大学师生,虽然都是“一介儒生”而“非有官守”,但是,他们秉持“为天地立心,为生民立命”的社会责任感,义无反顾地奔赴叠溪地震灾区第一线。在对地震灾区的考察中,他们不仅亲眼目睹了叠溪地震及其次生灾害给人们带来的沉重灾难,而且深刻了解了当地人民长期以来生活的艰辛困苦,不禁发出了“践诸子之道踪,曷胜感慨;睹江山之胜迹,莫不唏嘘”的感叹。

其次,要学习他们“穷且益坚,奋志立身”的意志品质。面对叠溪大地震,以诸有斌等为代表的四川大学师生都清楚地知道自己面临的挑战——“地势荒塞,山路险阻,况又时屈严冬,更兼大震后余震未已,岩石崩落势犹未已”。但是,他们更清楚地知道自己肩负的历史使命。因此,他们“不惟不以为惊恐,反觉精神倍加”,不是去咏叹所谓“青的山,绿的水”,而是要用不怕牺牲、勇敢前行的具体行动,为发展祖国地震科学事业,为增进人民大众福祉安康,做一点实实在在的事情。尤其是由周光煦带领的四川大学叠溪地质考察团,正是在以身殉学的诸有斌同学的英雄事迹感召下,在没有得到当时的中央研究院的支持的情况下,毅然决然前往地震灾区进行艰苦的考察。这更充分地表现出他们毫无畏惧的气概和超乎寻人的胆识。

再次,要学习他们“积知为用,笃行好学”的治学风尚。通过对叠溪地震灾区的深入考察,以诸有斌等为代表的四川大学师生不仅全面地检验和锻炼了自己,而且在与社会和现实的零距离接触中,得到了很多课堂和书本上学不到的知识和能力。他们不仅据实调查和记录了叠溪地震灾害和次生灾害的具体状况,而且还提出了若干富有建设性的意见和建议。在初步分析了叠溪地震灾害和次生灾害的成因的基础上,他们参考和借鉴国内外的经验,提出了地震灾害和次生灾害的预防和应对方法。尤其是结合当地的民生状况,他们对当时的四川军阀与当局面对数百年所未有之灾难,迟迟“不为捍患御灾之计”的行径进行了批判,提出了综合治理的解决方案,即要在应有的“便利交通、振兴商业、尽力开垦种种计划”之上,重点处理好“治水与移民”两大问题。

“惟德动天,无远弗届。”让我们永远记住他们的名字吧!诸有斌、梁中铭、周光煦、李希圣、陶孟武、林树九、桂长城、黄定邦、陈期鉴、陈得第、李任培、雷家煦、张秉全、杨杰……还有那些没有留下姓名的四川大学师生,正是76年前的他们,面对叠溪大地震的余震及其次生灾害的严峻考验,以无私无我、无畏无惧的英雄行为,在四川大学的发展历史上镌刻了一个个大写的人字。

今天,在科学发展的新征程上,让我们更加勤奋地工作和学习,用人才培养、科学研究、社会服务和文化建设的最新成果,来纪念和缅怀为国家和社会奉献了青春韶华甚至生命的先贤师长吧。

�